2025年4月3日

是“两弹一星”元勋陈芳允院士诞辰109周年

这位从战火中走出的科学家

一生践行“竭诚为国兴”的誓言

他以科技报国的赤子之心

为中国航天事业点亮了璀璨的星辰

今天

让我们穿越时空

共同追寻这位科学巨匠的足迹

一、烽火淬炼:从清华学子到“拔甲拒蒋”的爱国者

1934年,18岁的陈芳允以优异的成绩考入清华大学机械系,后转入物理系。1938年,因抗战爆发随校南迁至西南联大。在昆明郊区的铁皮教室里,用自制的矿石收音机接收抗日战场信息。陈芳允曾回忆:“日军飞机每天在头顶盘旋,我们就把实验仪器搬到防空洞。洞顶滴水,就用油布盖住设备;没有稳压电源,就用汽车蓄电池改装。”正是这种极端环境,锤炼出他“用最简陋设备解决尖端问题”的科研能力。

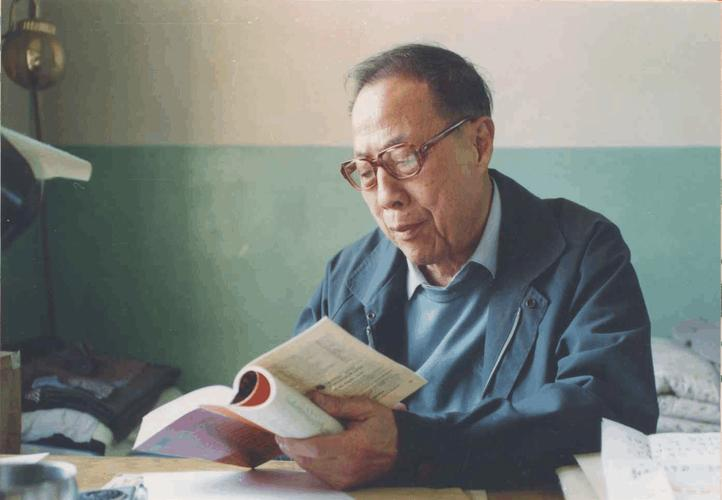

1936年清华大学物理系部分师生,三排右二为陈芳允

1948年,已留学英国并参与研制首套海洋雷达的陈芳允拒绝高薪挽留,毅然回国。面对国民党要求其迁台的电令,他选择与家人返回湖州老家。为躲避调令,他请岳父拔去左脚大脚趾指甲,以“重伤”为由住院,最终迎来新中国的曙光。这段“拔甲明志”的经历,成为他爱国情怀的生动注脚。

二、两弹一星:戈壁滩上的“隐形守护者”

1953年,陈芳允被调到北京,负责筹备组建中科院电子研究所。当时发展原子能技术是中科院的重点工作之一,钱三强深知电子学的重要,力邀陈芳允加入。1953年底,陈芳允带着一部分同事合并到原子能所。主要负责研制原子能科研工作所必需的电子仪器设备。在此期间,他参与制定了“12年长期科学规划制定工作”(《一九五六—一九六七年科学技术发展远景规划纲要(草案)》,该草案的目标包括科学技术研究任务共57项,研究课题600多个。

1965年,他担任“东方红一号”卫星测控总体技术负责人,首创多普勒测轨技术,建立新化、南宁等四大地面观测站。1970年4月24日,当《东方红》乐曲响彻太空时,他设计的测控系统精准锁定卫星轨迹,奠定中国航天测控网基础。

“东方红一号”卫星

三、北斗之父:双星定位开启中国导航之路

1983年,67岁的陈芳允提出“双星定位”理论,仅需两颗同步卫星即可实现区域导航。这一颠覆性构想起初备受质疑,但他坚持“走中国特色航天路”,带领团队集智攻关。2000年10月,北斗一号首星升空,中国成为全球第三个拥有卫星导航系统的国家。

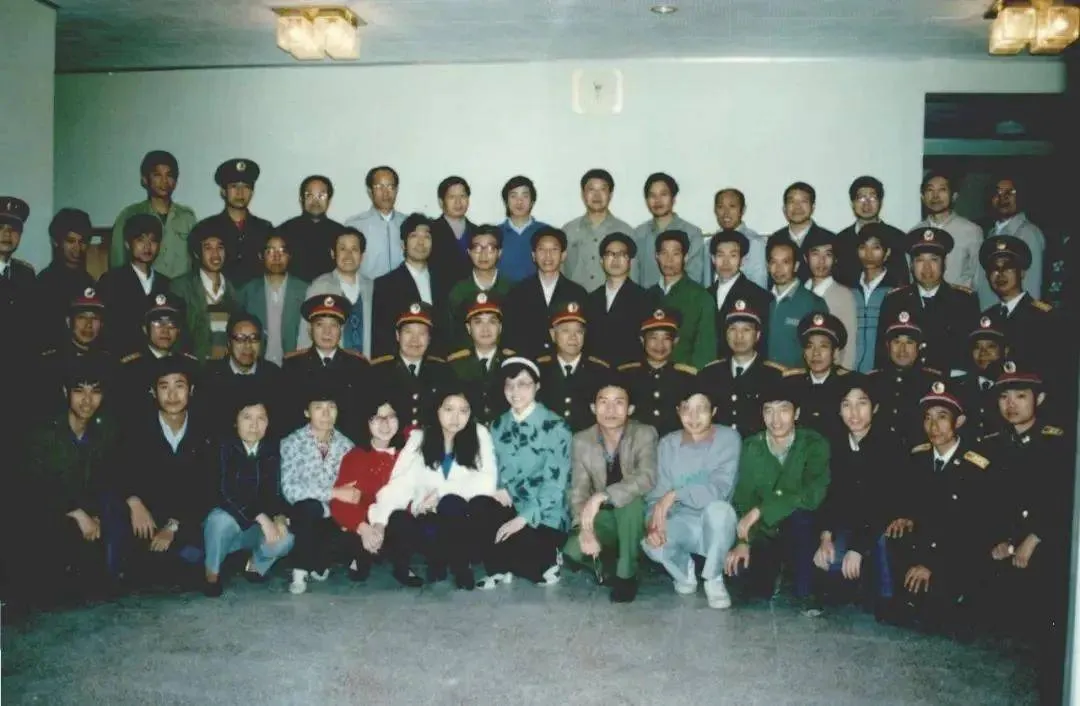

1989年双星定位演示成功后在国防科工委司令部合影(二排左三为陈芳允)

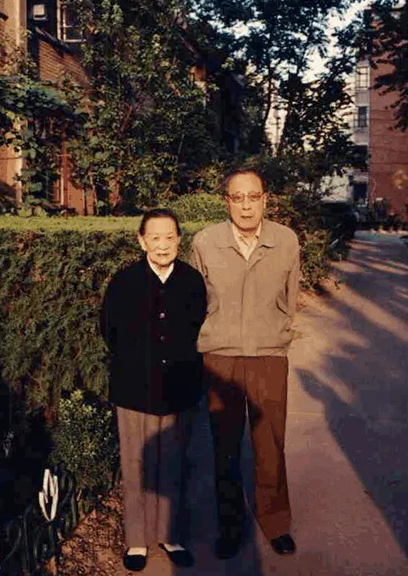

他晚年仍提布袋子奔走讲解北斗技术,甚至在病床上修改方案。2000年4月29日他逝世,半年后北斗首星成功入轨,其子陈晓东发现他临终前留下的诗句:“碧螺春茶,技能芳允,永伴淑敏在天之灵”,字句间尽是对亡妻的思念与未竟事业的牵挂。

陈芳允夫妇

四、大师风骨:科学家的“三不原则”与家国情怀

陈芳允的生活极尽简朴:自助理发、缝补衣物,拒绝穿带拉链的服装以节省时间。他的书桌摆放着1978年购买的“长城0520”计算机,玻璃板下压着自拟的《科研人员守则》:不申请无关经费、实验数据三人复核、每周为青年授课2小时。他60岁入党,晚年仍以《实践论》《矛盾论》指导科研,称“科技报国就是为人民服务”。1986年,他与王大珩等科学家联名提交“863计划”建议书,推动中国高技术跨越式发展。

“863计划”四位倡议者,左起:陈芳允、王大珩、杨嘉墀、王淦昌

从战火中的无线电波到苍穹之上的中国星座,陈芳允用一生诠释了何为“国之脊梁”。当我们仰望北斗时,不仅看到导航卫星的轨迹,更应铭记:真正的方向,源于科学家心中永不熄灭的报国明灯。

参考文献

1.马京生.《陈芳允传》.中国青年出版社,2015

2.徐菁,陈晓南.《竭诚为国兴——陈芳允院士二三事》.国际太空,2014

3.陈芳允.《卫星测控手册》.国防工业出版社,1987

4.中国科学家博物馆.“陈芳允生平事迹”专题,2023

关注学院

关注学院