73岁那年,于敏写了一首以《抒怀》为题的七言律诗总结了自己沉默而又轰烈一生:

《抒怀》

忆昔峥嵘岁月稠,

朋辈同心方案求,

亲历新旧两时代,

愿将一生献宏谋;

身为一叶无轻重,

众志成城镇贼酋,

喜看中华振兴日,

百家争鸣竞风流。

一叶何轻?托身黄沙纸笔。一叶何重?犹可安邦御敌。于敏,即使“身为一叶无轻重”,也要“愿将一生献宏谋”!

于敏在天津耀华中学念高中时,就以各科第一闻名全校。1944年,他顺利考入北京大学工学院机电系。后来,于敏发现高深的物理学像一块巨大的磁石吸引着他。于是,他1946年转到理学院物理系,将自己的专业方向定为理论物理。

于敏的学习成绩总是名列榜首。他的学号是1234013。1代表理学院,2代表物理系,34代表年级(民国34年),013代表个人号码。当时公布成绩不张名,按学号公布,贴在图书馆院内的墙上。13在西方是不吉利的数字,但是在那时的北大却成了吉利的数字,因为每次公布成绩时,这个学号的成绩总是名列第一。老师和同学都知道这个学号是于敏的,于敏也就成了名贯校园,师生无不佩服和称赞的学生。

于敏(后排左一)和同学们在北京大学荷花池畔

1949年,于敏本科毕业留校任助教,同时又报考了理学院院长张宗燧的研究生。张宗燧是国际上有名的物理学家,是第一位在剑桥开课的华人,他对学生的要求极为苛刻,就连讲课也是全程英文,在其他同学望而生畏之时,于敏却专找极难的课题挑战,他超强的记忆力,超群的理解力和领悟力,让整个理学院为之惊叹!

于敏当年还因一张成绩单轰动北大。有一年,北大代数考试特别难,数学系的平均成绩居然不足20分。而于敏在这次考试中,拿了100分!吊打整个北大物理系,甚至吊打整个北大数学系。整个北大里的学子,谁都不服,就服于敏,心甘情愿地称于敏为天才。

能被一群小天才称呼为天才的人,究竟有多天才?大概已经不是凡人可以触摸的领域了。曾有一位日本专家来中国访问,听了于敏关于核物理方面的报告后问道:“于先生是从国外哪所大学毕业的?”于敏风趣地说:“在我这里,除了ABC外,基本是国产的!”听了这话,这位日本不免专家赞叹道:“你不愧是中国国产专家一号!”

很快,一次秘密谈话,改变了于敏的人生轨道。1961年1月的一天,于敏来到钱三强的办公室。一见到于敏,钱三强就直截了当地对他说:“经研究,决定让你作为副组长领导‘轻核理论组’,参加氢弹理论的预先研究工作。”

从钱三强极其严肃的神情和谈话里,于敏明白了,国家正在全力研制第一颗原子弹,氢弹的理论也要尽快进行。接着,钱三强拍拍于敏肩膀郑重地对他说:“咱们一定要把氢弹研制出来。我这样调兵遣将,请你不要有什么顾虑,相信你一定能干好!” 片刻思考之后,于敏紧紧握着钱三强的手,点点头,欣然接受了这一重要任务。

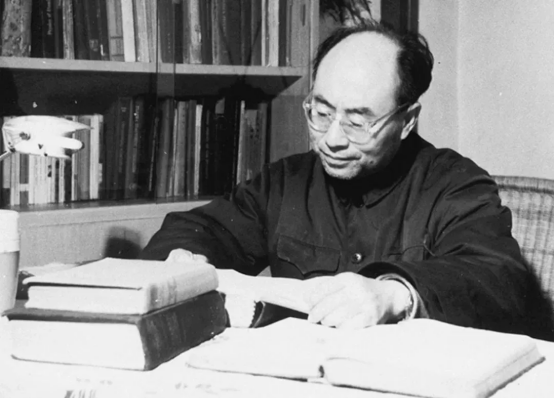

于敏在工作中

“国家兴亡,匹夫有责,面对祖国的召唤,我不能有另一种选择。”于敏毫不犹豫地表示服从分配,因为他忘不了童年“亡国奴的屈辱生活”带给他的惨痛记忆。

“中华民族不欺负旁人,也不能受旁人欺负,核武器是一种保障手段,这种民族情感是我的精神动力。”于敏后来这样说。许诺易,践诺难。相比于原子弹研究,于敏等人进行的氢弹研究完全是摸着石头过河,几乎从一张白纸开始,一点点探索着氢弹理论。他和黄祖洽一起,领导轻核理论组,在4年的氢弹预研中做了大量工作,探讨了氢弹中的多种物理过程和可能结构,最终迎来了氢弹试验的空爆成功。

20世纪60年代初参加氢弹原理研究时的于敏

研制核武器的权威物理学家中,于敏几乎是唯一一个未曾留过学的人,但是这并没有妨碍他站到世界科技的巅峰,成为国际一流的科学家。诺贝尔奖得主、核物理学家玻尔访华时,称赞于敏是“一个出类拔萃的人”。

对于大家的赞誉,于敏说:“一个人的名字,早晚是要没有的。能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”为了心中的理想,于敏义无反顾地服从国家需要,隐姓埋名,穷微探理驭核能,淡泊一生,矢志报国献宏谋。

摘自四川两弹一星干部学院编《记忆里的“两弹一星”》

关注学院

关注学院